いかるぎ薬局日記

24.10.07

眠りの講座…いかるぎ薬局さんのミニ講座-4(令和6年)

月に一度、旧古民家診療所でいかるぎ薬局薬剤師さんや看護師さんによる「ミニ講座」を開催しております。

今回はいかるぎ薬局薬剤師の高野さんから、「眠りの講座」でした。

少し難しい話もありましたが、日ごろ気になっている「眠り」の話なので、非常に集中して聞いておられました。

10月でもまだまだ、暑い日ですね。このまま秋が来るのかどうか・・・。紅葉見れるのかなと思うこの頃です。

今回は「睡眠」について、厚生労働省から「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」が発表され、この情報を私なりに纏めて、お伝えできればと思います。参考にしていただければ幸いです。

ほぼ文章になっているので、読んでいただければ大まかには知っていただけると思います。

今回はいかるぎ薬局薬剤師 高野が担当致します。

睡眠について~より良い睡眠のために~

いかるぎ薬局薬剤師 高野圭正

今回のお話の内容

1.睡眠の仕組み

2.睡眠の重要性

3.運動、食事等の生活習慣と睡眠について

4.睡眠と嗜好品について

5.良質な睡眠のための環境づくりについて

6.睡眠薬について

7.まとめ

1.睡眠の仕組み

なぜ眠くなる?

睡眠のリズムとは睡眠は脳内に存在する体内時計に密接な関係があります。

夜になると眠くなり、朝になると自然と目覚める睡眠のリズムは「睡眠欲求」と「覚醒カ」のバランスから生まれています。

活動している間に蓄積した身体と脳の疲労をとるため、身体は睡眠を要求します。

回復に必要な時間だけ眠ると自然と目覚めるように体内時計から覚醒の指令が出るのです。

睡眠のリズムを崩すとどうなる?

本来適切な睡眠により調節される体内時計が不規則となり、身体の様々な不調を招きます。身体の基本的な機能(体温・ホルモン分泌バランスなど)は約24時間のリズムで行われます。このリズムは脳に存在する体内時計から生み出され、昼夜環境を判断し、体内の働きを調整しています。

睡眠不足や不規則な生活習慣は、脳からの体内リズム形成を狂わせ、代謝低下、生活習慣病、精神疾患などの原因ともなるため、一定の睡眠リズムを日常から意識することは、病気を未然に防ぐことにもつながります。

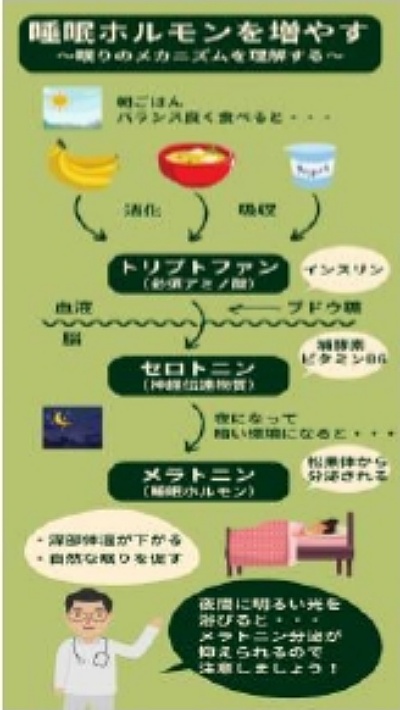

睡眠のメカニズムを理解しよう

目覚めてから一定の時間が経過すると、脳は睡眠を促すホルモンを分泌させ、大脳皮質の活動が弱まり眠りに入ります。 睡眠は身体を休ませる「レム睡眠」と脳を休ませる 「ノンレム睡眠」が繰り返されます。

一般的な睡眠は眠りの深いノンレム睡眠から入り、眠りの浅いレム睡眠に移ります。その後約90分間隔でノンレム~レム睡眠が繰りされます。

睡眠のあいだは時間帯に適した自律神経の働きやホルモン分泌が行われ、休息・修復などの働きをしています。

適切な睡眠時間を経過すると体内時計は覚醒作用のあるホルモンを分泌させ、徐々に血圧や脈拍を上げ自然な目覚めにつながります。

2.睡眠の重要性

・肥満防止

食欲をコントロールするホルモンを適切に分泌させることで、余分なカロリー摂取を防ぎ、身体の代謝を促します。充分な睡眠がとれるとエネルギー代謝を促進するホルモンが働き、太りにくい体質づくりに役立ちます。

・ストレス解消

充分な睡眠をとることで脳内の疲労を解消し、内分泌系のリズムを整えることで、ストレスの解消につながります。ストレスによって発生する物質で、過剰な不安感に襲われるなど抑うつ状態につながるリスクを持っています。

・肌質の改善

睡眠中に分泌される成長ホルモンは肌のターンオーバーを向上させ、美しい肌質を作るのに不可欠です。入眠後20分~30分後に最も深い睡眠が訪れます。この時間帯に成長ホルモンが分泌され、肌の修復や新陳代謝が行われます。睡眠時間のうち定期的に深い睡眠 (ノンレム睡眠)と浅い睡眠 (レム睡眠)が訪れますが、深い睡眠の時間帯が多いほど成長ホルモンが分泌され、肌にも好影響を与えるとされています。

・記憶の定着

睡眠には覚醒時の体験を整理し、記憶として脳に定着させる働きがあります。深い眠り(ノンレム睡眠)で体験から得た感情や事柄を整理し、浅い眠り (レム睡眠) で記憶として定着させるリズムを作ります。まとまった時間で睡眠のリズムを作ることは、不要な感情や体験を取り除き、記憶能力を十分に生かすことにつながります。

3.運動、食事等の生活習慣と睡眠について

適度な運動習慣を身につける

睡眠は、日中の身体活動等で消耗した体力等の回復の役割も担うことから、日中の身体活動量・強度が、眠りの必要量や質に影響します。

また、運動習慣がない人は、睡眠休養感が低くなります。

そのため、適度な運動習慣等により、日中に身体をしっかり動かすことは、入眠の促進や中途覚醒の減少を通じて、睡眠時間を増やし、睡眠の質を高めます。

運動のタイプ、運動強度、運動時間、運動時刻 (タイミング) や頻度に加えて1日の身体活動(生活活動及び運動)量、年齢により、その効果は異なります。

ウォーキングやジョギングのような有酸素運動は、寝つきを良くし、深い睡眠や睡眠時間も増加させ、睡眠休養感も高めます。

運動のタイミングと頻度

睡眠は深部体温リズムと深く関わっています。

運動で深部体温が上昇した後、全身の血液循環が高まり、放熱が促進され、深部体温が下がります。この深部体温が下がるメカニズムを利用するのが睡眠改善のコツです。

運動のタイミングとしては、日中に運動を行うことで、身体活動量を確保しやすくなるとともに、寝る直前まで興奮状態が続くことを避けることができます。

夕方や夜の時間帯の運動でも(目安: 就寝の約2~4時間前まで)、睡眠改善に有効であることが報告されています。

運動の頻度は週1回よりも複数回行う方がより効果的ですが、まずは運動習慣を確立することが大切です。

高齢者では、中強度以上の有酸素運動、筋力トレーニング、ゆっくりとバランスをとりながらからだを動かすヨガなどの運動が睡眠改善につながります。

1日60分未満でも週に複数回の習慣的な運動で、入眠潜時の短縮、睡眠時間の増加、主観的睡眠の質改善が報告されています。

しっかり朝食を摂り、就寝直前の夜食を控える

朝の日光浴は体内時計の調整に役立ちますが、朝食もまた同様に体内時計の調整に寄与します。

1週間程度の期間、朝食を欠食することで体内時計が後退(遅寝・遅起き化)することが報告されています。

朝食を欠食すると、体内時計の後退に伴う寝つきの悪化を介し、睡眠不足を生じやすくなります。また、朝食の欠食が睡眠休養感の低下と関連することも、最近の調査研究で明らかにされています。

就寝前の夜食や間食は、朝食の欠食と同様に体内時計を後退させ、翌朝の睡眠休養感や主観的睡眠の質を低下させることが報告されています。

さらに、夜食や間食の過剰摂取は、糖尿病や肥満をもたらし、閉塞性睡眠時無呼吸の発症リスクも高めることが報告されています。

日中に摂取した食塩の過剰分は睡眠中に排泄されるため、夜間の排尿回数が増えます。

日ごろから減塩を心がけることで、夜間頻尿が軽減し、夜中に目覚める頻度が減少することが期待できます。

就寝前にリラックスを

スムーズに入眠するためにはリラックスし、脳の興奮を鎮めることが大切です。

そのためには、寝床に就く前に少なくとも1時間は家事や仕事、勉強に追われずリラックスする時間を確保することが有効です。

また、睡眠時間や就床時刻に過剰にこだわり、眠気が訪れていないにもかかわらず無理に眠ろうとすると、脳の興奮がむしろ高まり、寝つきを悪化させることがあります。

眠気が訪れていないにもかかわらず無理に眠ろうとすると、寝つけないことを必要以上に悩んだり、日中の悩み事を寝床に持ち込み、余計に寝つけなくなります。

なかなか寝つけないときは、一旦寝床を離れ、寝床以外の静かで暗めの安心感が得られる場所で、眠気が訪れるまで安静状態で過ごし、眠気が訪れてから寝床に戻りましょう。

入眠促進を目的とし、就寝前にリラックスを得るための方法として、様々なリラクゼーション法が提案されています。

不眠症で悩んでいる人をターゲットにした専門的な方法(自律訓練法やイメージトレーニング法)だけでなく、一般的な瞑想法、静かに行うヨガ、腹式呼吸、筋弛緩法、音楽やアロマなども入眠を促し、眠りの質を高める可能性が示されています。

注意すべきは、全ての人に効果が保証されたリラクゼーション法はないということです。ある人に極めて有効な方法でも、他の人にはむしろ興奮を促し、眠りを妨げる可能性もあります。そのため、一人ひとりに最適なリラクゼーション法を見つけることが重要です。

入浴の睡眠への効果については、就寝前に少しぬるめの湯船にゆっくりつかると、身体全体が温まり血行が良くなるとともに、寝つきも良く、睡眠も深く、主観的な睡眠の質も良くなります。

これは、入浴により手足の末梢血管からの放熱が促進され、深部体温が低下し入眠が促進される効果に加えて、自律神経制御系において副交感神経が優位となり、 心身の緊張を緩和するリラクゼーション効果によるものと考えられています。

4.睡眠と嗜好品について

1日のカフェインの摂取量合計は400mgを超えないようにしましょう!

カフェインは覚醒作用を有するため、寝つきの悪化や中途覚醒の増加、眠りの質を低下させる可能性があります。

1 日に摂取するカフェインの量が増えれば増えるほど深い睡眠が減少し、中途覚醒が増え、 睡眠効率が低下し、総睡眠時間が短縮することが報告されています。

さらに、カフェインはむずむず脚症候群や睡眠時歯ぎしりなどの睡眠障害を発生・悪化させるリスクを有しているとの報告があります。

カフェインの代謝には個人差があり、日本人の血中(血液中のカフェイン濃度が半分になるのに要する時間)も3~7時間とばらつきがあります。半減期が5時間であった場合、たとえば朝9時に400mgのカフェインを一度に摂取すると、14時に200mg相当、19時に100mg相当のカフェインが体内に残存することになります。夕方以降に100mg以上のカフェインを摂取することで入眠困難や熟睡感の減少、中途覚醒の増加が生じるため、400mgを超えるカフェインを摂取することは、1日のどの時点であっても(仮に朝の摂取であったとしても)、睡眠に悪影響を与える可能性があります。

なお、カフェイン400mgの目安は右の表を参考にしてください。

晩酌は控えめにし、寝酒はしない

アルコールは一時的には寝つきを促進し、睡眠前半では深い睡眠を増加させます。

アルコールは一時的には寝つきを促進し、睡眠前半では深い睡眠を増加させます。

しかし、睡眠後半の眠りの質は顕著に悪化し、飲酒量が増加するにつれて中途覚醒回数が増加します。

アルコールは、摂取後に体内で代謝され、アセトアルデヒドという物質に変換されます。アセトアルデヒドは二日酔いの原因物質です。また、強い交感神経刺激作用を持ち、睡眠を阻害する興奮性物質を増加させます。

さらに、アルコールは閉塞性睡眠時無呼吸をはじめとした様々な睡眠障害を増悪させます。

近年、一晩におけるレム睡眠出現量が少ないと将来の死亡リスクが高まるという報告があり、多量(0.75g/kg以上)のアルコール摂取はレム睡眠を著明に減少させることから、長期的な健康リスクとなりうるとの指摘もあるため、飲酒量には注意しましょう。

アルコールは連用することで依存や耐性を形成し、離脱作用によってアルコールを飲まないとよく眠れない状態に至る可能性があります。そのため、良い睡眠のためには、寝つきを改善させるために飲酒をする、いわゆる「寝酒」も含めて、 大量のアルコール摂取 (深酒) や、毎日の飲酒は推奨されません。

禁煙を目指しましょう

たばこに含まれるニコチンは覚醒作用を有しており、睡眠前の喫煙は、入眠潜時の延長(寝つきの悪化)、中途覚醒の増加、睡眠効率の低下、深睡眠の減少をもたらします。また、ニコチンの血中半減期は約2時間であるため、夕方の喫煙であっても、眠る前までその作用は残存することがあります。

さらに、習慣的にニコチンを摂取している人は、非喫煙者と比べて、入眠困難・中途覚醒・睡眠時間の減少、深睡眠の減少が高度であり、日中の眠気も強いことが報告されています。

習慣喫煙者がたばこを控えると、離脱症状による不安・抑うつ・不眠を生じます。そのため、習慣的な喫煙により、「たばこを吸っていても、吸っていなくても睡眠が悪化する」という状態に陥る可能性があります。

したがって、良い睡眠のためには、喫煙しないことが推奨されません。

5. 良質な睡眠のための環境づくりについて

光の環境づくりで大切なこと

起床後に朝日の強い光を浴びることで体内時計はリセットされ睡眠・覚醒リズムが整い、脳の覚醒度は上昇します。

日中に光を多く浴びることで夜間のメラトニン分泌量が増加し、体内時計が調節され、入眠が促進されます。

朝目覚めたら部屋に朝日を取り入れ、日中はできるだけ日光を浴びるように心がけることで、就寝時の速やかな入眠が期待できます。就寝の約2時間前から睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌が始まります。それ以降に照明やスマートフォンの強い光を浴びると、催眠効果のあるメラトニンの分泌が抑制されることから、睡眠・覚醒リズムが遅れ、入眠が妨げられることが報告されています。

寝ている間は、低い照度の光でも中途覚醒時間を増加させ、睡眠の効率を下げることが報告されており、寝室の照明にも配慮することは重要と考えられます。

近年の照明器具やスマートフォンにはLEDが使用されており、体内時計への影響が強いブルーライトが多く含まれているため、寝室にはスマートフォンを持ち込まず、できるだけ暗くして寝ることが良い睡眠に寄与します。

高齢者は夜間にトイレに行くことも多いため、転倒しないように間接照明や足元灯などを活用し、眼に入る光の量を減らす工夫が重要です。

温度の環境づくりで大切なこと

ヒトの深部体温(皮膚温ではなく、脳や臓器などの身体の内部の温度)は、およそ24時間周期で変動しており、 日中の覚醒時に上昇し、夜間の睡眠時には低下します。

就寝前に、手足の皮膚血流が増加することで体温が外部に放散され、深部体温が低下し始めると、入眠しやすい状態となります。入浴のタイミングの調整などにより、このような睡眠時の体温変動が円滑に行われやすい温度環境を整えることは、良好な睡眠を得るために重要です。

就寝前の入浴は手足の血管を拡張させることで、入浴後の熱放散を促進すると考えられています。いくつかの実験研究では、就寝前にからだを温めることで、入眠潜時 (就床から入眠までの時間)が短縮することが報告されています。

我が国の高齢不眠症患者を対象とした実験においても、就寝前の入浴が速やかな入眠をもたらすことが報告されています。

実生活下で実施された研究からも、就寝の約1~2時間前に入浴した場合、しなかった場合に比べて速やかな入眠が得られることが報告されています。

WHOの住環境ガイドラインは冬の室温を18℃以上に維持することを推奨しています。

音の環境作りで大切なこと

実生活下で道路・鉄道・航空機による騒音を屋外で測定し、主観的な睡眠との関連を調査した国際的な大規模研究では、騒音は住民の主観的な睡眠障害と関連していました。

さらに近年の研究では、騒音を図る機器で測定した睡眠効率の低下、入眠潜時・中途覚醒時間の延長と有意に関連したことから、静かな睡眠環境の確保が重要と考えられます。

騒音に対する感受性には個人差があり、騒音による影響を受けやすいとされるこども・高齢者・疾病を有する人の健康を守る観点から、欧州WHOガイドラインは夜間の屋外騒音を40dB未満とすることを推奨しています。

屋外の騒音が気になる場合には、十分な防音機能をもった窓や壁を設置して、騒音を遮断することも重要です。

GABA (γ-アミノ酪酸)が豊富な食材

GABA (γ-アミノ酪酸)はアミノ酸の1種です。交感神経が活発になるのを抑えて、睡眠に入るのを助ける働きがあります。

海外の研究で、睡眠トラブルのある人にGABAを摂取してもらったところ、寝つきが良くなり睡眠の質も向上したと報告されています。GABAが豊富な食材は、トマト・なす・かぼちゃ・発酵食品・発芽玄米・カカオがあります。

グリシンが多い食材

グリシンはアミノ酸の1種で、深部体温を下げて寝つきをよくする働きがあります。速やかに入眠できることで、グリシンを摂取すると睡眠時間と睡眠の質が改善することが分かっています。グリシンが多い食材は、ホタテ・エビ・カニ・ 肉類です。

睡眠に良い飲み物

ホットココア、ホットミルク、ハーブティーやホットティー (ノンカフェイン)、トマトジュース、

カルピスやヤクルト等の乳酸菌飲料、甘酒

6.睡眠薬について

睡眠薬は色々あります。

・寝付けないと訴えがある方に超短時間、短時間型の薬を用います。

・途中で起きてしまうと訴えがある方に中時間、長時間型の薬を用います。

・不安で眠れないと訴えがある人に抗不安の薬を用います。

睡眠薬と飲み物の影響

アルコールやグレープフルーツジュースと一緒に飲む場合は注意が必要です。

[1] 2つの依存(身体依存と精神依存)

依存には身体依存と精神依存があります。

服薬を中止した場合に離脱症状と呼ばれる身体の症状が生じるのが身体依存です。それに対して、薬物を常用している場合により多くの薬物が欲しくなる状態を精神依存と呼び、「ないと物足りない」「その薬物なしではいらない」という状態になることがあります。

睡眠薬には渇望するほど強い依存性はありませんが、ベンゾジアゼピン系睡眠薬では、医療的に認められている用量であっても、休薬すると不眠が再燃したり、再燃の心配から依存的になってしまう場合があります(臨床用量依存)。

また、耐性によって睡眠薬の効果が減弱するために睡眠薬が増加することもあります2)。

[2] 身体依存について

大部分の睡眠薬には強い依存性はありません²)。ベンゾジアゼピン系薬剤という種類の睡眠薬では、長期の服用で身体依存(離脱症状)が生じる場合があります3)。離脱症状として多いのは反跳性不眠という症状で、休薬すると不眠の一時的な悪化が生じることがあります。特にベンゾジアゼピン系睡眠薬で、超短時間・短時間作用型の薬剤では反跳性不眠が強く生じることがあります。このため、ベンゾジアゼピン系睡眠薬の休薬にあたっては、医師と相談して、少しずつゆっくり減薬し休薬するようにしてください。

[3] 精神依存について

睡眠薬は、渇望するほど強い精神依存を生じることはほとんどありません。しかしながら、睡眠薬を服用すると不眠症は改善していても、薬剤を休薬すると再び眠れなくなることを心配され、こうした心理的な依存から休薬がスムーズにいかないことも少なくありません。睡眠薬を休薬する場合には、こうした心理的な影響から、不眠症が改善してから行い、さらに不眠で支障のない時期にスタートします。大事な用事があるのであれば、それが終わり、差しさわりの無い時期から始めてください。さらに休薬にあたっては不眠の原因となる生活習慣や考え方を見直す治療(認知行動療法)は有効な治療法ですので、ぜひ、取り組んでください。

[4] 依存について理解し、睡眠薬の適切な服用をしましょう

睡眠薬の依存や習慣性を心配される患者さんは決して少なくありませんが、医学の進歩に伴い依存性の少ない新しい睡眠薬も登場しています。睡眠は心や身体の健康と密接に関わっています。不眠で辛い日々を過ごすよりも、まずは医師に相談して、医師の指導に従って睡眠薬を適切に服用して、不眠を改善させることを優先させてください。

7. まとめ

1.薬は適切に使用すれば怖くない。

2.まずは、自分でできることをやってみる。

3.運動や食事、環境を整えてみる。

——————————————-

自分の身体を適切に保つためにも睡眠は非常に重要です。

睡眠を重要視している人は寝具や睡眠環境等気を使っています。

色々揃えたりするのはお金がかかりますよね。

病気で眠れないこともあります。

それは薬に頼ることも必要になります。

ただ最近眠れなくなってきたという理由で睡眠薬を求める人も少なからずいると思います。

まずは、薬に頼らず自分で出来ることから始めてみましょう。

もしかしたら、よく眠れるようになるかもしれません。

今回紹介したものは、睡眠に関する事柄のすべてではありませんが、皆様の一助になればと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

文責: いかるぎ薬局 高野 圭正

————————————————–

活発な質問もあり、充実した講座になったように思います。

CATEGORY

すべて

ものがたり倶楽部ハウス日記

ものがたりガーデニング日記

ものがたり菜園日記

その他

ENTRY

- 雪の日の贈り物。暖炉を囲む、温かな時間。

- 【開催報告】令和7年度「ものがたりの街 ほっとなみカフェ」第10回を開催

- 雪の日に灯る、心あたたまる再会と新春の余韻

- 【開催報告】令和7年度「ものがたりの街 ほっとなみカフェ」第9回を開催

- ものがたりの街の花壇の ”冬支度”

CALENDAR

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 1月 | ||||||

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |