いかるぎ薬局日記

25.11.20

眠りを整える『生活習慣』と『おくすり』~いかるぎ薬局さんのミニ講座-4(令和7年)

長く暑かった夏が過ぎ、日増しに寒さが身に沁みるようになりました。

夏の暑さで疲れた体をリセットするために、秋にはしっかり睡眠を取ることが重要です。

今回は「睡眠とお薬」というタイトルで、いかるぎ薬局の薬剤師 姉崎が担当いたしました。

睡眠の役割は、脳や体のメンテナンス、記憶の定着、免疫の向上、脳の老廃物の除去など

様々です。

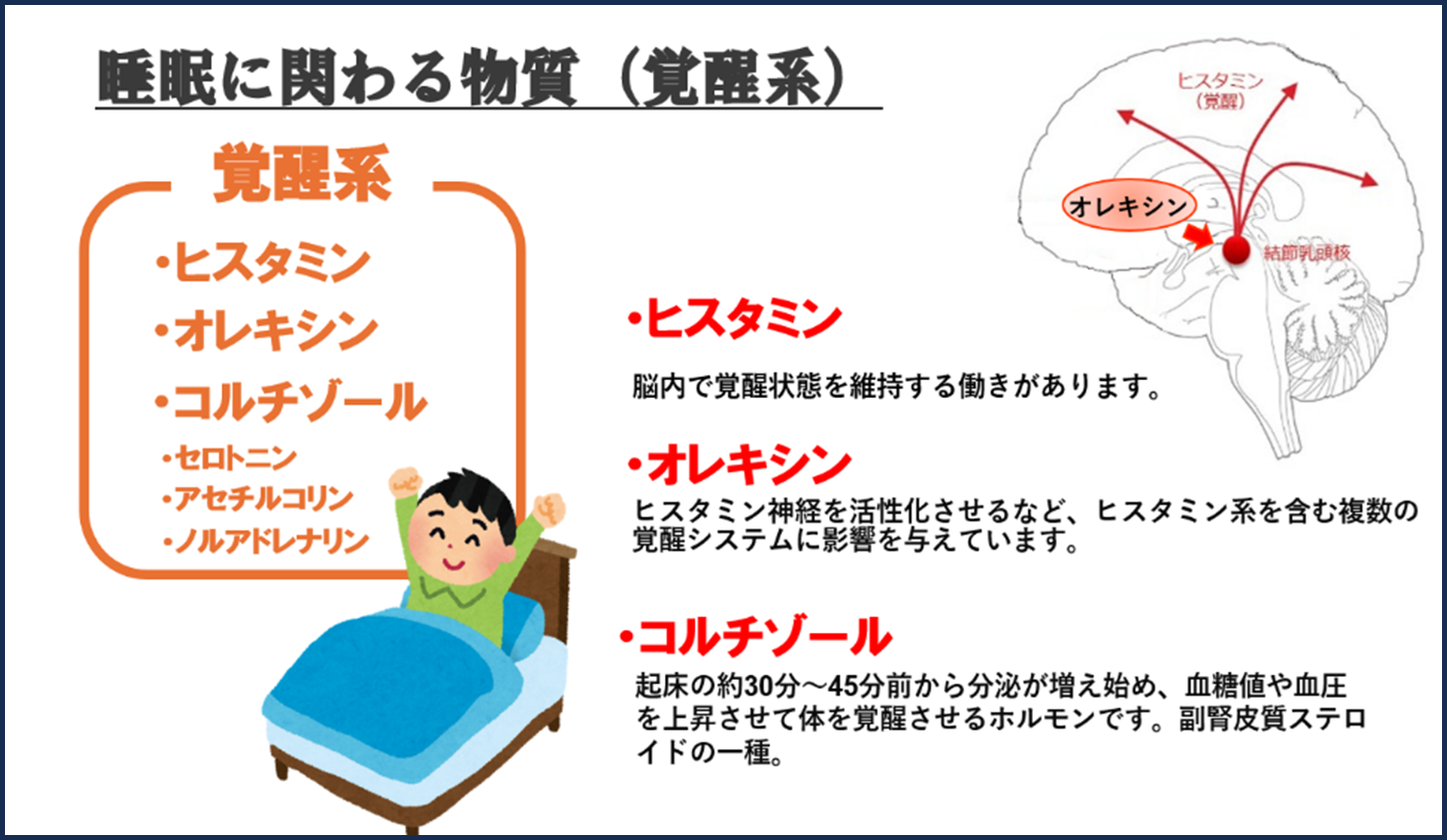

睡眠と覚醒には様々な物質が関わっていることが分かってきています。

まず覚醒に関わる物質としては、ヒスタミン、オレキシン、コルチゾールなどがあります。

ヒスタミンは脳の覚醒状態を維持する働きがあります。オレキシンはヒスタミンの働きを助けることが分かっています。コルチゾールは血糖値や血圧の上昇に関わることで、体が起きる準備をするのに大切なホルモンです。その他、多数の物質が関わり、脳は覚醒状態を維持しています。

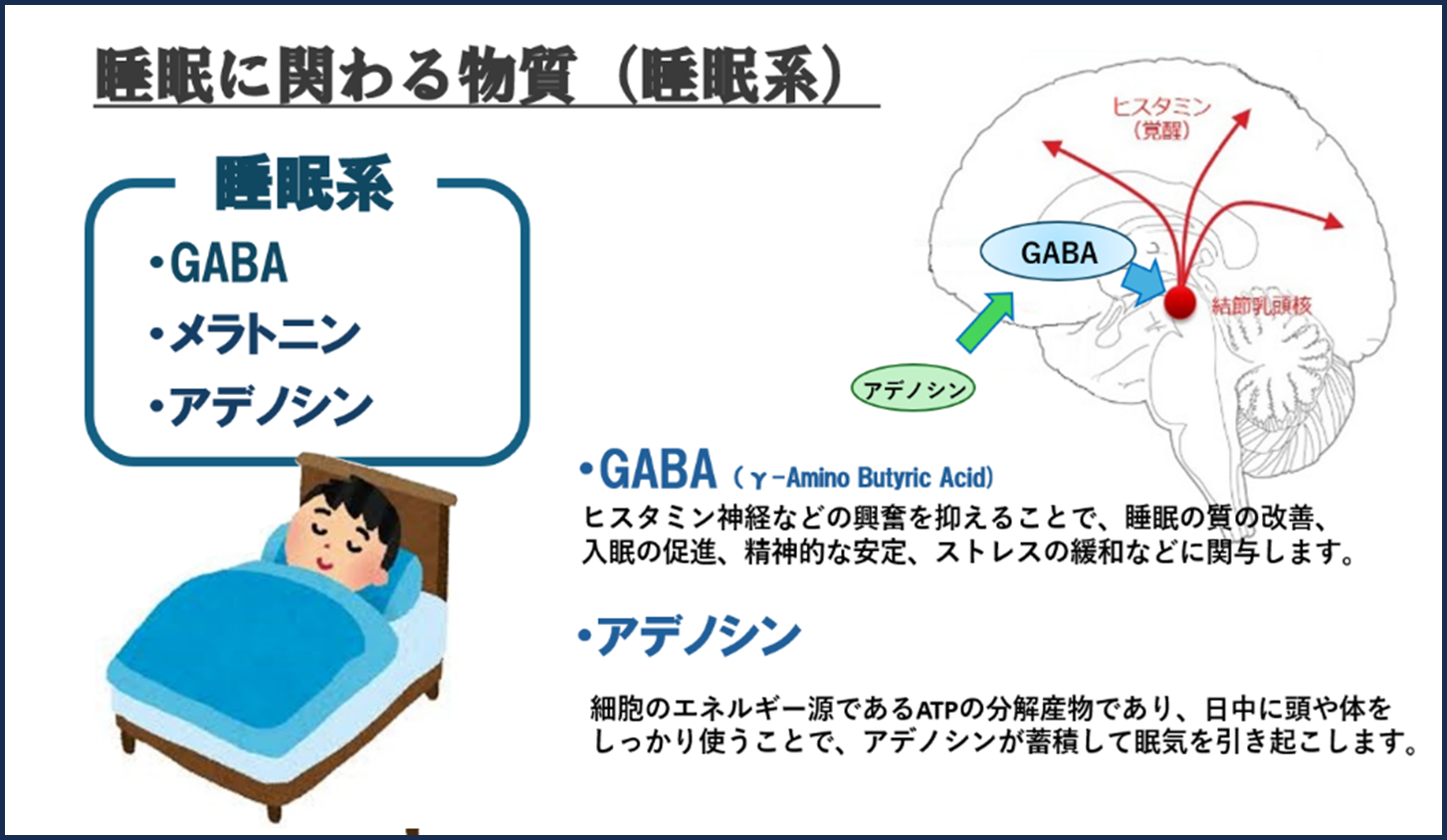

一方、睡眠に関わる物質としては、GABA(γ-Amino Butyric Acid)やアデノシン、メラトニンなどが知られています。

睡眠において、GABAはヒスタミン神経の働きを抑えることで、睡眠の質の改善や、入眠を促します。アデノシンは細胞のエネルギー源の分解産物で、日中、体や頭を良く使うことで蓄積し、脳に働きかけて眠気を引き起こします。メラトニンについては少し複雑なので、後で説明します。

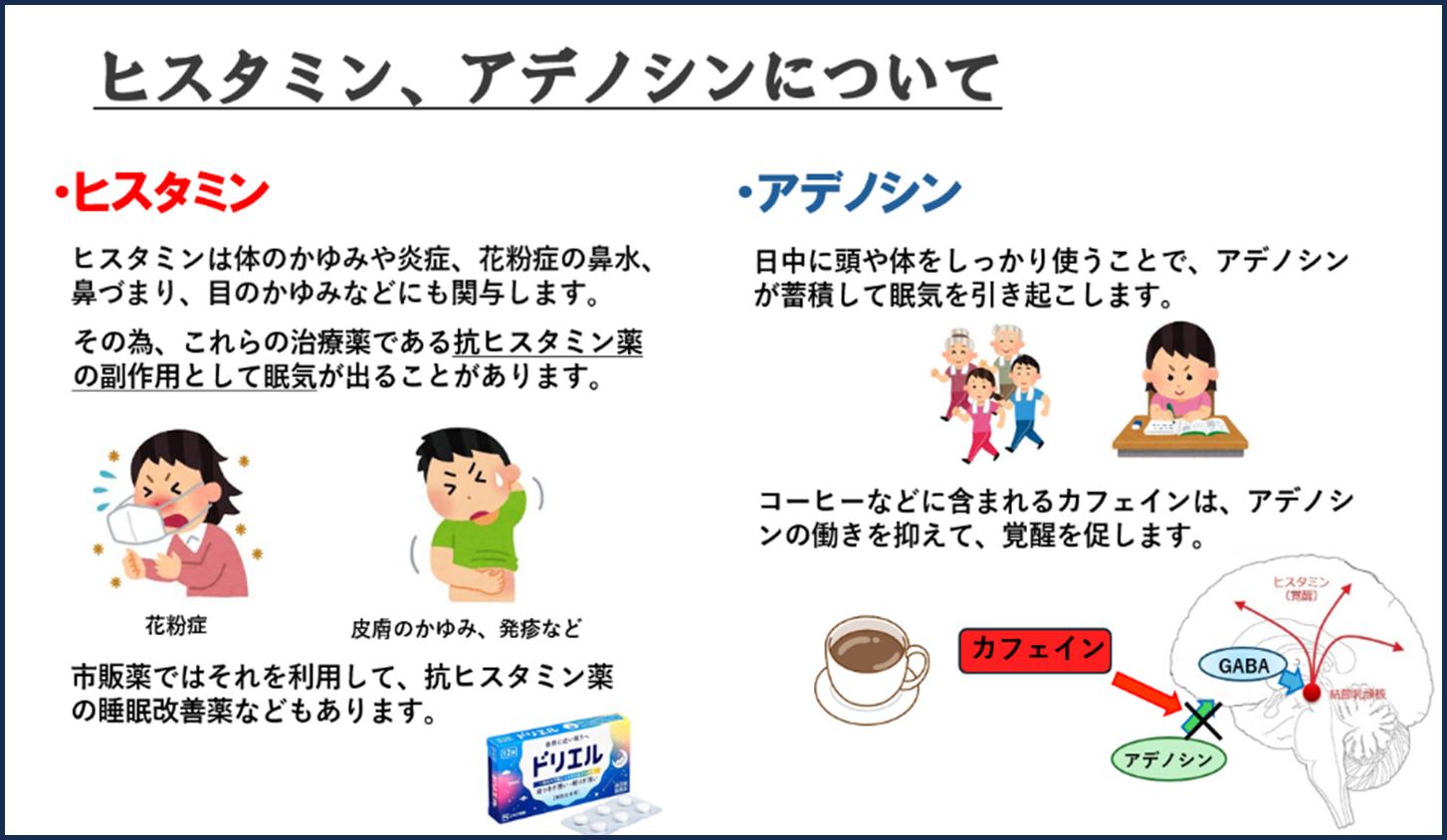

さて、少し余談になりますが、ヒスタミンは体内で、体のかゆみや、炎症、花粉症の鼻水や鼻づまり、目のかゆみなどにも関わっています。

その為、これらの治療薬に使用されるヒスタミンの働きを抑えるお薬(抗ヒスタミン薬)は副作用として眠気が生じやすいのです。またそれを利用して睡眠改善薬として市販されている抗ヒスタミン薬もあります。

アデノシンは体や頭を使うことで体に蓄積していき、脳に働きかけることで眠気や疲労感を引き起こしますが、コーヒーなどに含まれるカフェインはアデノシンの働きを抑えるため、眠気や疲労感が一時的に抑えられます。

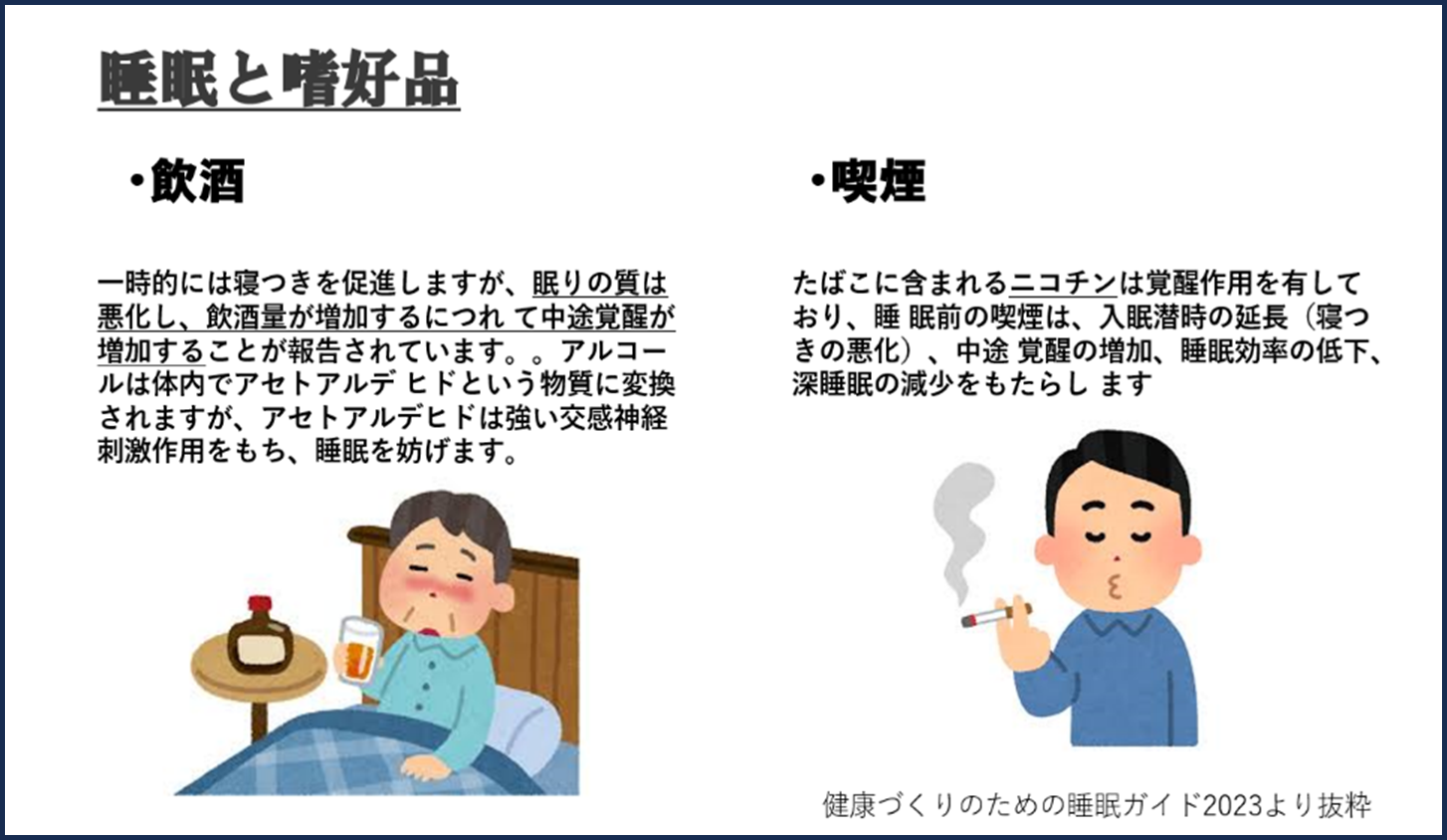

また、飲酒や喫煙なども睡眠に影響します。

飲酒は眠りの質を悪化させ、途中で目覚めやすくさせてしまいます。また喫煙も脳を覚醒させる効果があるため、睡眠の質を低下させます。質の良い睡眠を取るためには、これらの嗜好品にも注意が必要です。

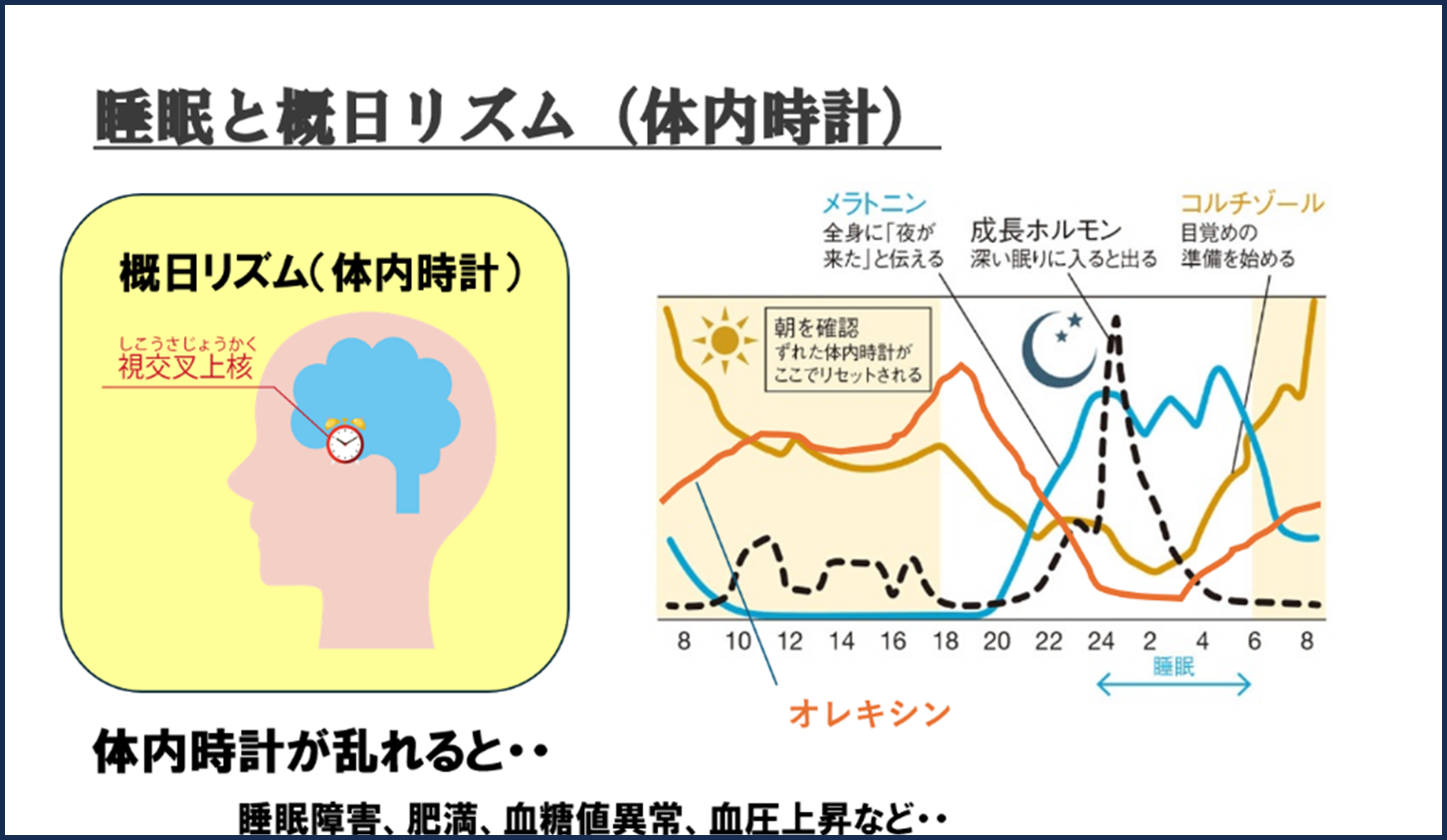

睡眠は概日リズム(がいにちリズム:体内時計と言ったほうが分かりやすいかもしれません)と大きく関わっています。

体内時計は脳の視交叉上核(しこうさじょうかく)という部位で制御されており、睡眠に関わる物質のいくつかは、この体内時計によって量を調節されています。例えばコルチゾールは、目覚める少し前から量が増え、体が起きる準備を進めます。オレキシンは日中に量が多く、眠る前に減少します。メラトニンは日中に量が少なく、眠る前に増えてくる、といった具合です。

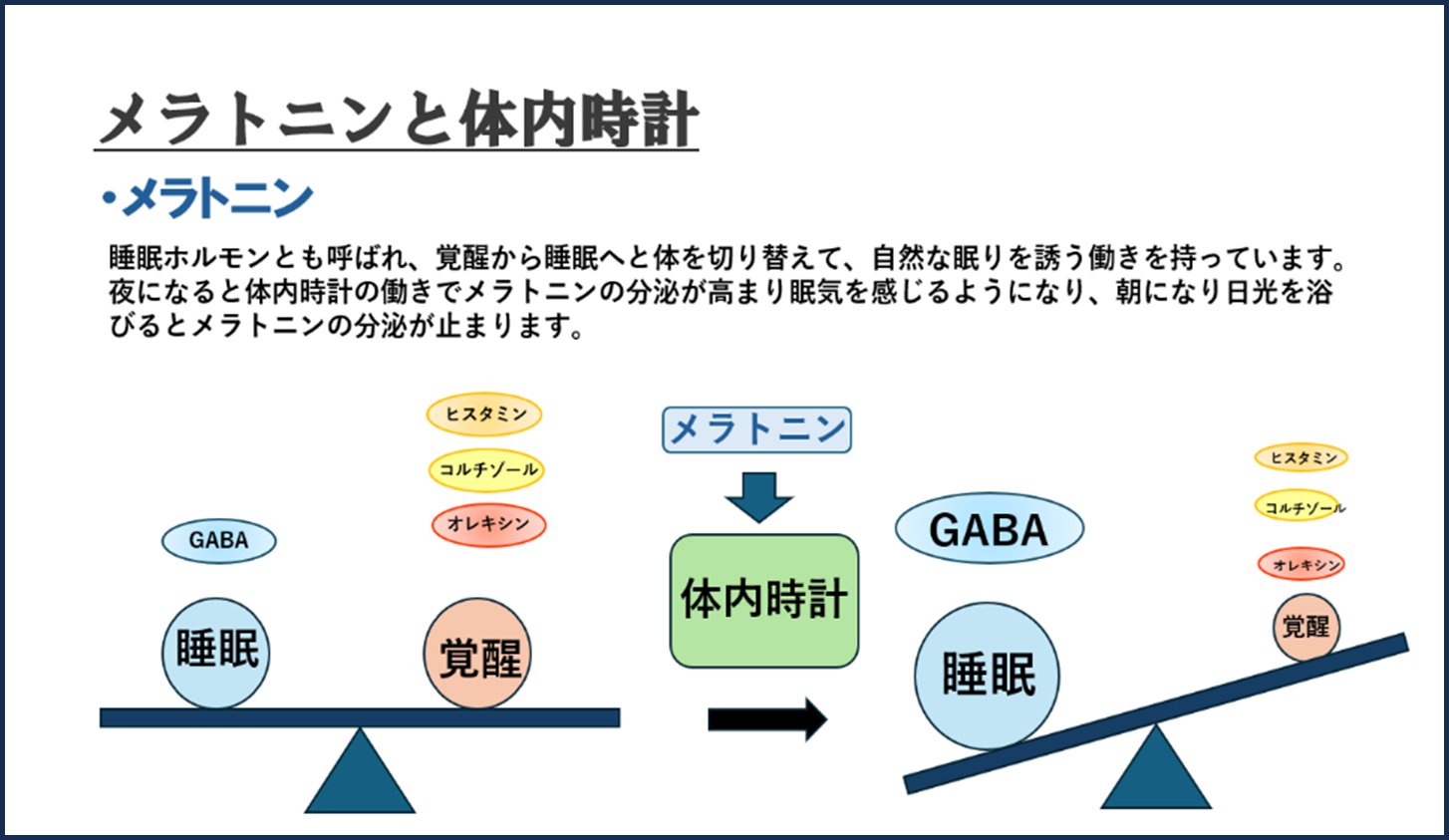

メラトニンは睡眠ホルモンとも呼ばれ、体を覚醒から睡眠へ切り替え、自然な睡眠を誘う働きをもつホルモンです。体内時計によって分泌量が制御され、量が増えると体内時計に働きかけ、体を覚醒から睡眠へ切り替えます。

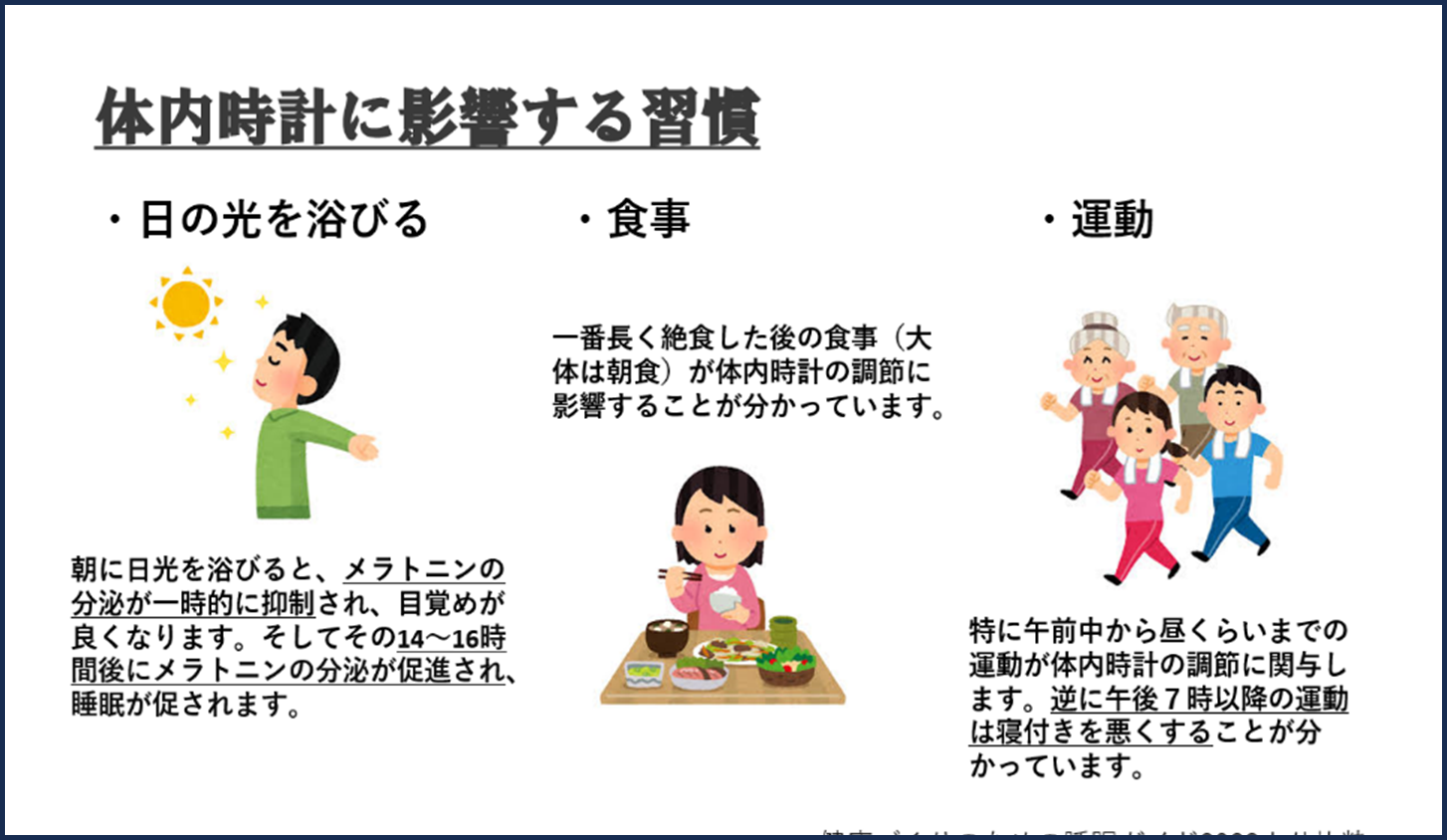

このように、睡眠に大きく関わる体内時計ですが、日々の習慣によって、影響を受けることが分かっています。

日の光を浴びるとメラトニンは分泌が抑制されます。そして体内時計の働きで、その14~16時間後に分泌量が増やされます。つまり朝、日の光を浴びるとちょうど眠る前あたりにメラトニンの分泌量が増え、体は睡眠へと傾くようになっているのです。

また食事や運動も体内時計の調整に関わっています。

また、より良い睡眠を取るためには寝室の環境にも注意が必要です。

寝室にスマートフォンやタブレットを持ち込むと、これらから発するブルーライトがメラトニンの分泌を抑制し、睡眠が妨げられることが知られています。また寝具や寝間着もより、リラックスできるものを選ぶことが大切です。

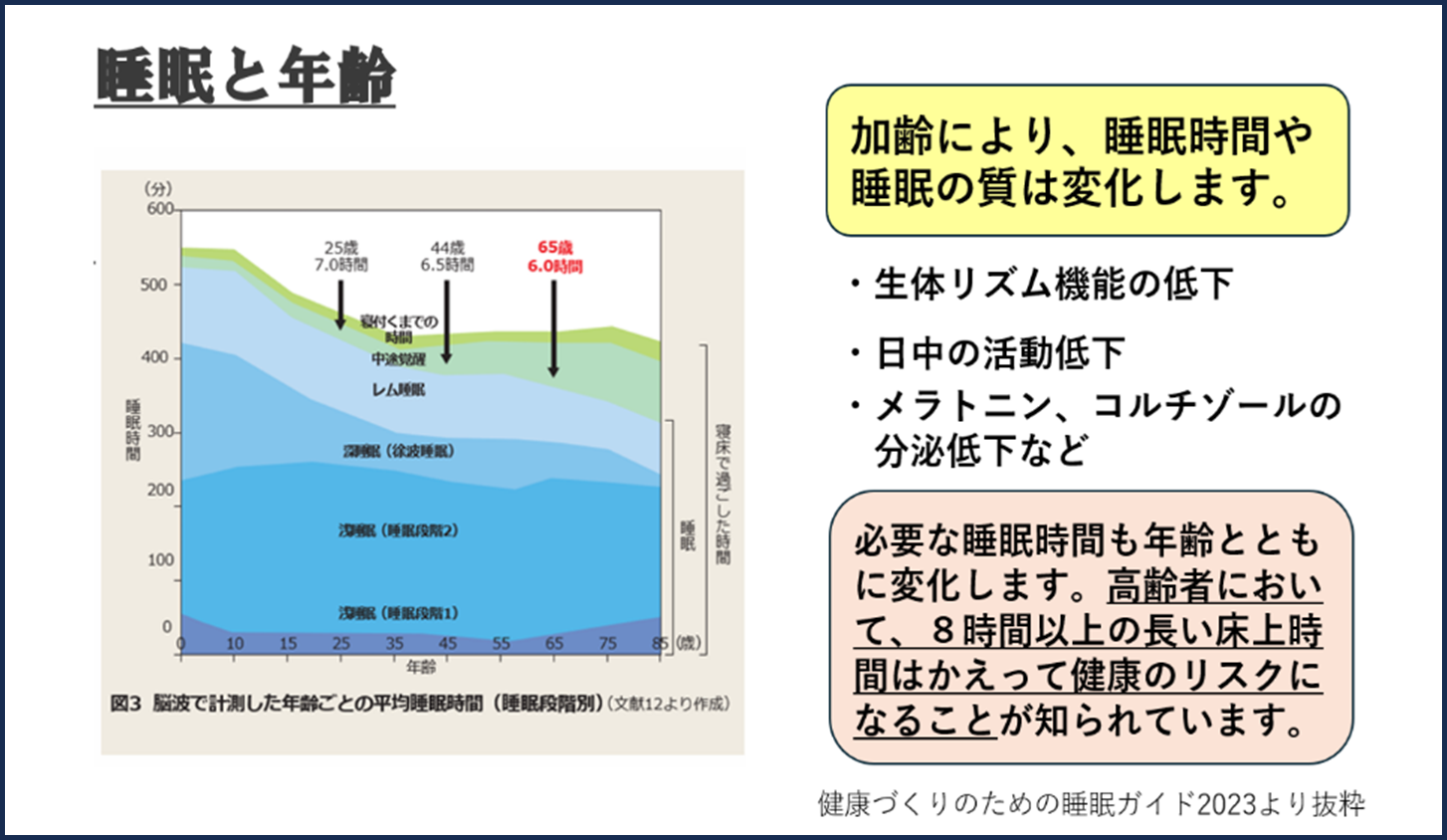

睡眠は加齢とともに時間や質が低下することが知られています。理由としては体内時計のリズム機能の低下、日中の活動量の低下、メラトニン、コルチゾールなどの分泌量の低下などが挙げられます。

また、必要な睡眠時間も年齢とともに変化することが知られており、成人後は20歳毎に30分程度の割合で睡眠時間が減少すると言われています。昔に比べて眠れなくなったと感じる方も、実際には必要な睡眠時間が取れていることが多いのです。

生活習慣や嗜好品を見直しても睡眠の問題が改善しない場合は、睡眠障害が潜んでいる可能性があるため、医療機関に相談してみましょう。

睡眠障害と診断された場合は、適切な薬を適切に使用していくことが必要になります。

薬の効果時間や、効果の発揮の仕方によって、どの睡眠障害の治療に適しているかが変わってきます。自分の睡眠障害の様子や、飲んでいる薬について、ぜひ薬剤師に聞いてみてください。

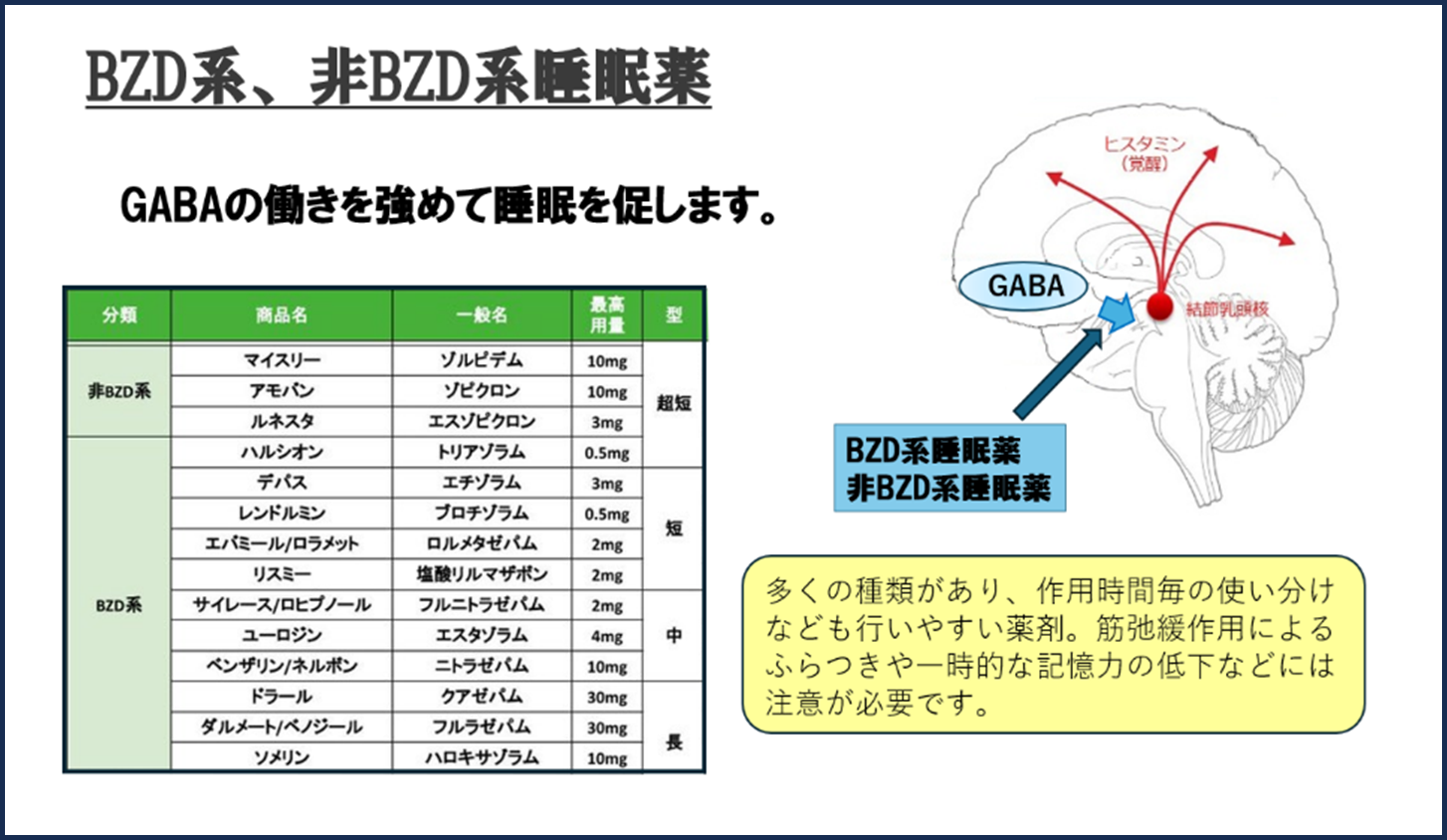

BZD(ベンゾジアゼピン)系、非BZD系睡眠薬は、GABAの働きを強めて睡眠を促す薬剤です。多くの種類があり、効果時間による使い分けなどが行いやすいのが特徴です。

ただし、筋肉を緩める作用によりふらつきが出たり、記憶力の一時的な低下などが現れることがあるため注意が必要な面もあります。

オレキシン受容体拮抗薬は脳を覚醒させるホルモンであるオレキシンの働きを抑えて睡眠を促す薬剤です。

より自然な形で睡眠を誘導し、ふらつきなども生じにくい薬剤です。飲み合わせが良くない薬剤が比較的多いので、服用している方はお薬手帳などを活用し、医師や薬剤師に伝えるようにしてください。

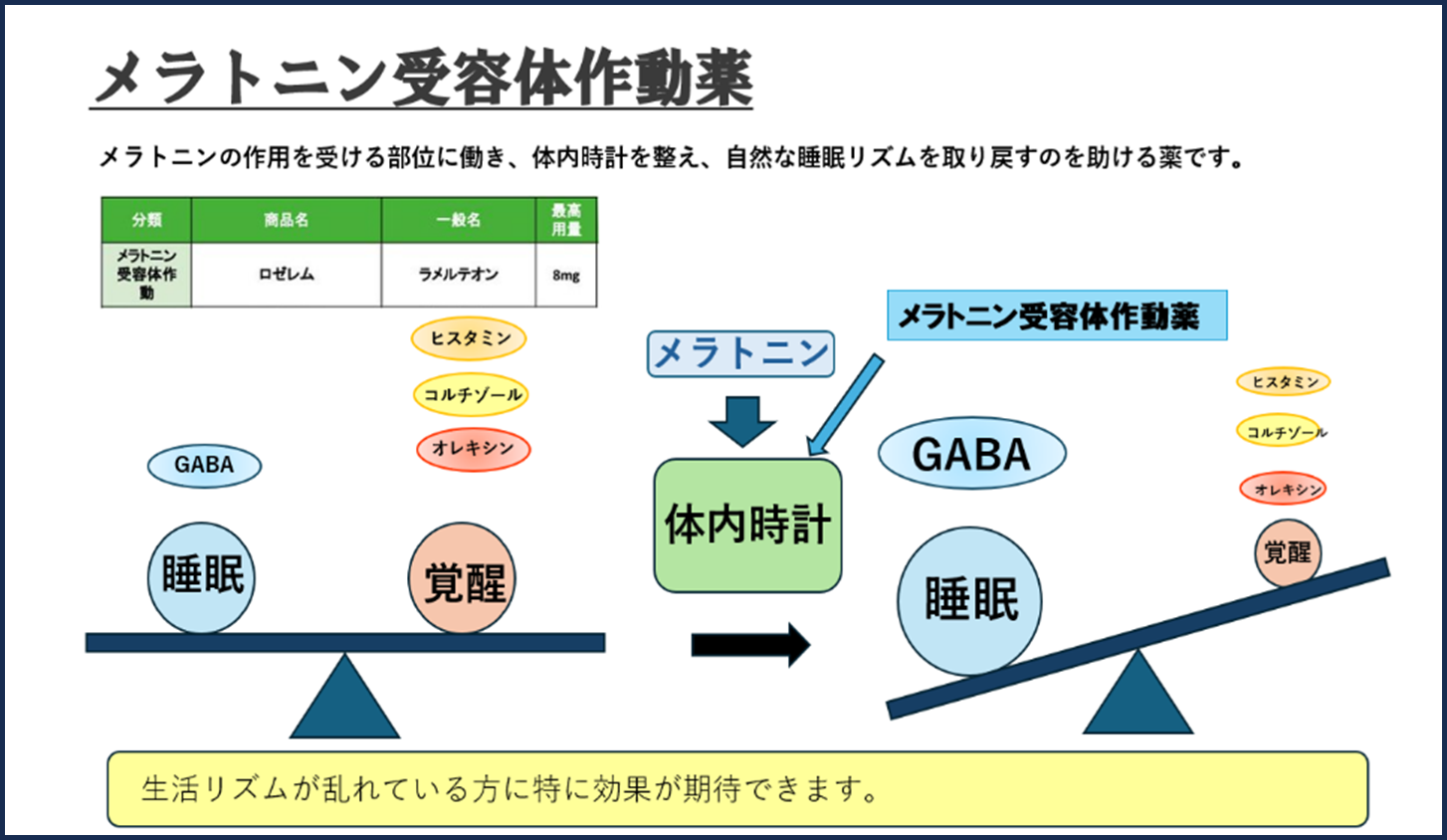

メラトニン受容体作動薬はメラトニンの作用を受ける部位に働きかけ、体内時計を整え、

自然な睡眠リズムを取り戻すのを助ける薬剤です。生活リズムが乱れて睡眠障害が生じている方には特に効果が期待できます。

まとめになります。

眠れない時には、まず睡眠環境や生活習慣、嗜好品の摂取状況について見直してみましょう。

それでも睡眠の問題が改善しない場合は医療機関に相談してみましょう。

その際、寝入りが悪い、途中で何度も目覚めるなど、自分の困っている症状を医師や薬剤師に相談してみましょう。それぞれの症状に適切なお薬を適切に使用できるよう、一緒に考えさせていただきます。

(文責:いかるぎ薬局 姉崎)

CATEGORY

すべて

ものがたり倶楽部ハウス日記

ものがたりガーデニング日記

ものがたり菜園日記

その他

ENTRY

- 雪の日の贈り物。暖炉を囲む、温かな時間。

- 【開催報告】令和7年度「ものがたりの街 ほっとなみカフェ」第10回を開催

- 雪の日に灯る、心あたたまる再会と新春の余韻

- 【開催報告】令和7年度「ものがたりの街 ほっとなみカフェ」第9回を開催

- ものがたりの街の花壇の ”冬支度”

CALENDAR

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 1月 | ||||||

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |