いかるぎ薬局日記

25.10.25

薬局の使い方~薬剤師ってどんな人?~いかるぎ薬局さんのミニ講座-3(令和7年)

薬局の使い方~薬剤師ってどんな人?~

2025年10月9日(木)

残暑と秋が混じる中、ものがたり茶屋から修養棟に場所を移してから、初めてのお話でした。

今回は、『薬局の使い方』という題で、いかるぎ薬局の薬剤師 渡部が担当しました。薬局を利用するときに意識して、利用している方は少ないかもしれません。身近な医療者である薬剤師と薬局について少し深めてみましょう。

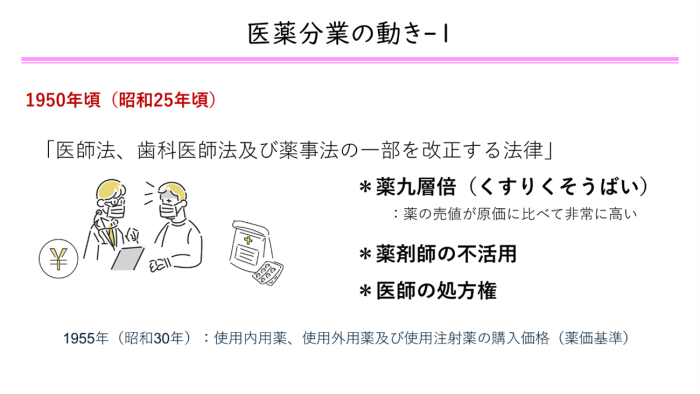

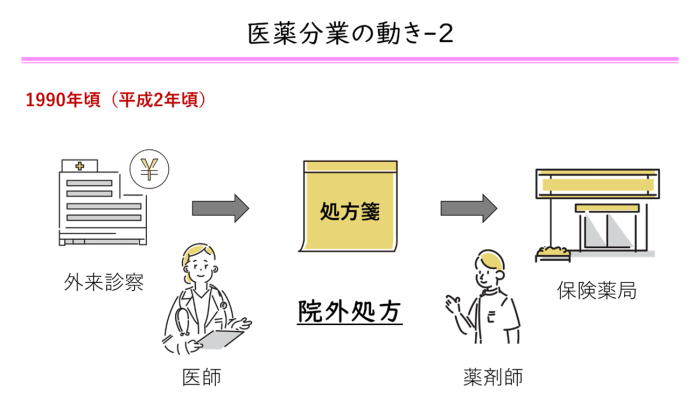

現在のように診察後に処方箋をもらい、保険薬局で薬をもらうということを医薬分業といいます。医薬分業の歴史は古く、1872年(明治5年)に初めて調剤薬局が、銀座に誕生しました。西洋薬学を学んだ福原有信が“資生堂”という薬局を創業したところからの始まりです。今では、院外処方箋も8割を超え、多くの方が保険薬局でお薬を調整してもらっています。しかし、この時代では、なかなか医薬分業は進みませんでした。やっと動きはじめたのは、さらに70年近く経ってからです。

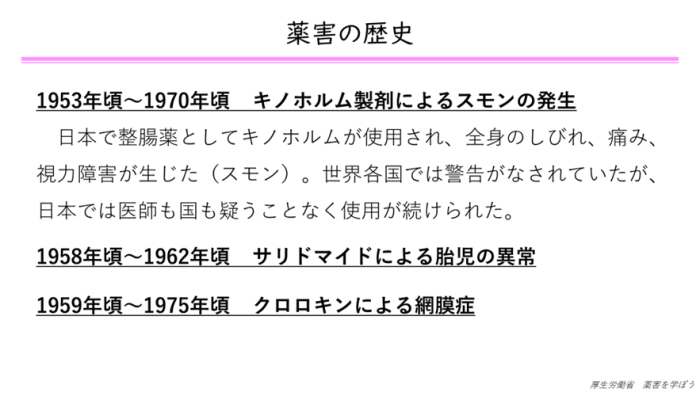

お薬を“薬局で調整してもらう”という認識は、昭和から平成あたりで少しずつ定着してきました。さらに法律の改正や、国が薬の価格(薬価)を決め、医療機関側に処方箋料を導入するという流れもありました。医薬品における重篤な健康被害を起こした薬害は、薬剤師の介入を見直すきっかけにもなっています。

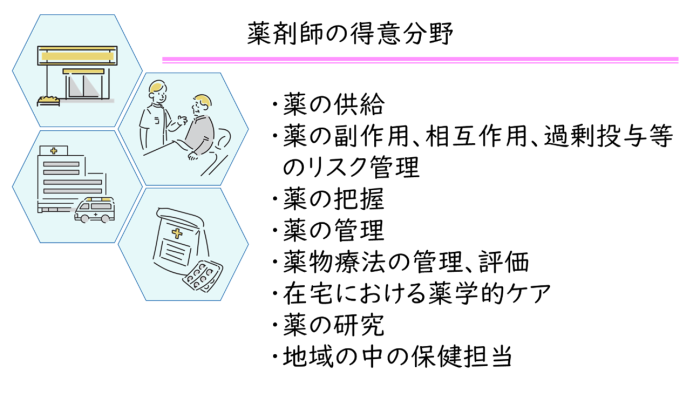

医学と薬学は切り離せない領域ですが、それぞれの守備範囲が広すぎることも課題として挙がりました。世界では、薬学を専門的に学ぶ薬剤師の存在は、なくてはならない存在だったのです。そのような社会的な動きも含めて現在の医薬分業がなされています。

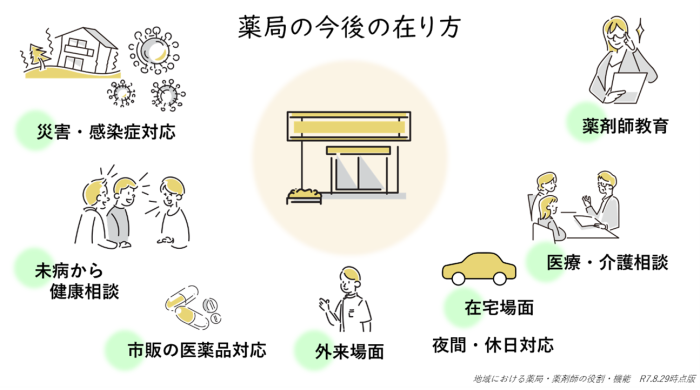

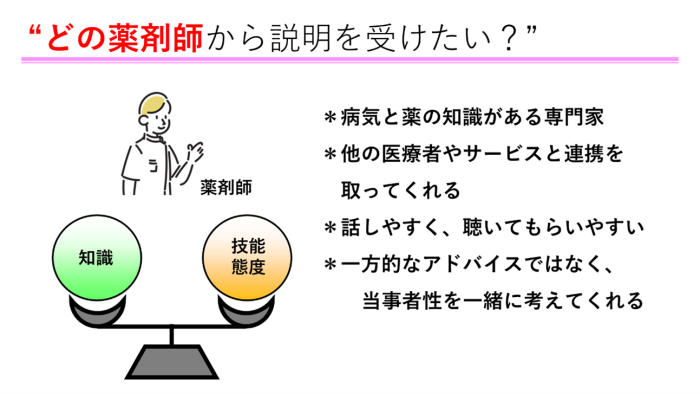

薬剤師の在り方も大きく変わり始めています。10年前の薬局では、薬剤師は“薬を準備する人”と、物に対する仕事が大半を占めていました。しかし、現在は“薬の専門的な評価”がもとめられ、薬を使用することの安全性や個別性をみる人に対する仕事が多くなっています。さらに、薬局にも地域における機能と期待がもたれています。

薬剤師は医学部と同様に、薬学部で6年間の教育学習が義務となっています。薬学部では基礎的な科学系から身体についての学問、微生物学、製剤学、薬物動態学、薬理学、食品衛生学などなど多岐に渡る学問を学びます。これらの学問は実際の医療現場でも、薬剤師の強みとして活かされています。

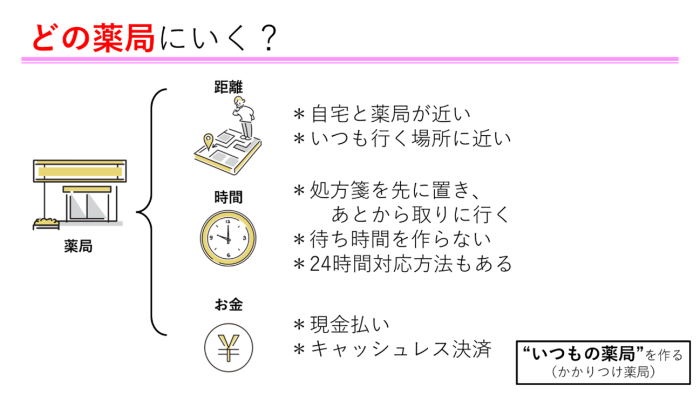

そのような身近な医療者を活用するためには、普段から利用する薬局や薬剤師を決めていくことも大切です。そうすることで、薬の重複や身体への影響、生活への影響を一括してみることができるのです。また、自分で決めて薬局を利用すると、困った時に相談できる窓口を自分の意識で増やすことにもつながります。ちょっとした相談場所や立ち寄れる場所が増えることで、健康維持につながるかもしれません。

“かかりつけ薬局”や“かかりつけ薬剤師”という言葉は、まだまだ浸透していませんが、ぜひ身近な薬局で、自分カスタムの薬局利用を探してみるのはどうでしょうか?

(文責:いかるぎ薬局 渡部)

CATEGORY

すべて

ものがたり倶楽部ハウス日記

ものがたりガーデニング日記

ものがたり菜園日記

その他

ENTRY

- 雪の日の贈り物。暖炉を囲む、温かな時間。

- 【開催報告】令和7年度「ものがたりの街 ほっとなみカフェ」第10回を開催

- 雪の日に灯る、心あたたまる再会と新春の余韻

- 【開催報告】令和7年度「ものがたりの街 ほっとなみカフェ」第9回を開催

- ものがたりの街の花壇の ”冬支度”

CALENDAR

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 1月 | ||||||

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |